先鋭化した金属探針と物質試料表面との間に電圧バイアスを印加し、その両者間の距離をナノメートル程度まで接近させると 量子力学的効果(両者からの電子の波動関数の染み出しがオーバーラップすること)によりトンネル電流が流れます。 走査型トンネル顕微鏡(STM)は、そのトンネル電流が一定になるように(つまり探針・試料間距離が一定になるように) フィードバック制御し、その状態でさらに探針を試料表面上で2次元走査させ、試料表面上の探針の位置座標とその位置における フィードバック制御量から試料表面の凹凸像を3次元画像化させる顕微鏡です。STMの最大の特徴は、この時のトンネル電流が 探針・試料間距離に極めて敏感で、試料表面の原子レベルの段差も検出できる高い感度を有する点にあり、表面の原子像観察が 可能になります。STMの開発者は1986年のノーベル物理学賞を受賞し、その後STMは現在のナノテクノロジーを牽引する重要な 装置として様々な研究分野で活躍しています。

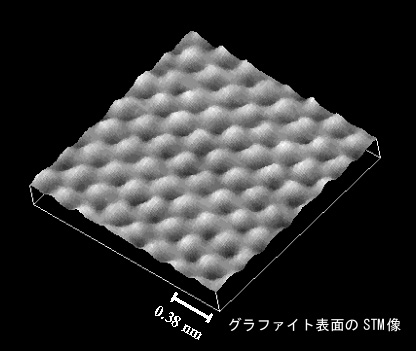

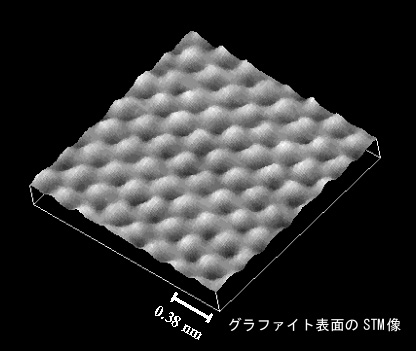

山口研究室では、ナノ構造の物性評価および新たな走査型プローブ顕微鏡の開発を目的とし、STM装置のハード・ソフトほとんど 全てを自作開発するところから始めました。自作STMシステムによる原子像観察(上図)を実現してから(ref.1)、さらに同装置をベースにして 原子間力顕微鏡(AFM)(ref.2)、弾道電子放出顕微鏡(BEEM)の自作開発を進め、本研究室で作製してきたナノ構造の物性評価に役立てて来ました。 また、本研究室では、試料表面の電子スピン状態を原子・ナノスケールで観察できる新しいスピン偏極STMの開発も進めてきました。 これまでのスピンおよび磁性に関する顕微鏡の分解能は約20nm程度であり、それ以下の高分解能観察の実現に向けた研究開発が進められています。 特にハードディスクなどの高密度磁気記憶媒体の研究開発においては、原子分解能の可能性を秘めたスピン偏極STMの開発に大きな期待が 寄せられています。

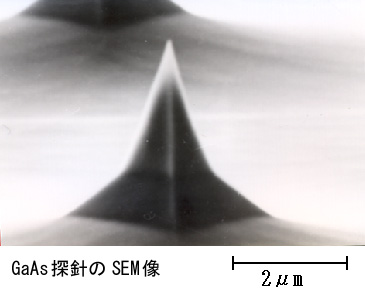

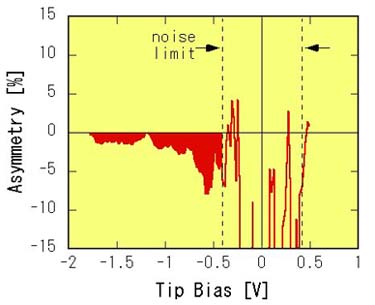

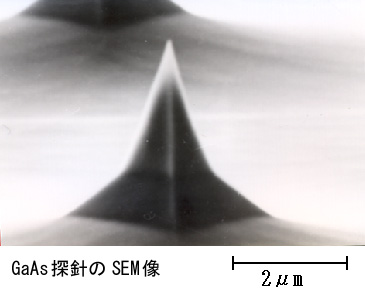

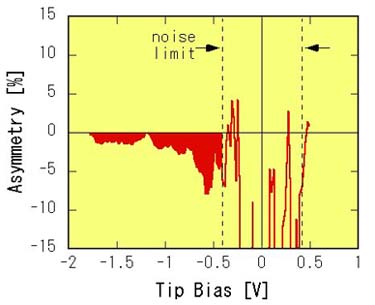

山口研究室では、スピン偏極STMの心臓部であるスピン偏極電子源としての探針に、円偏光励起GaAs半導体を用いる手法の開発を 独自に進めてきました。本研究室の特徴は、先端曲率半径が約50nm以下のGaAs探針(下左図)構造を、異方性ウエットエッチングや 選択成長技術を利用した微細加工法により作製している点です(ref.3)。これまで磁性試料表面のスピン状態に依存したトンネル電流の検出 (下右図)に成功しており、1回のGaAs探針走査により通常のSTM像とスピン偏極STM像を同時に画像化させるシステムを開発しています(ref.4-6)。

|

|

|