| ★ 多接合太陽電池動作解析 |

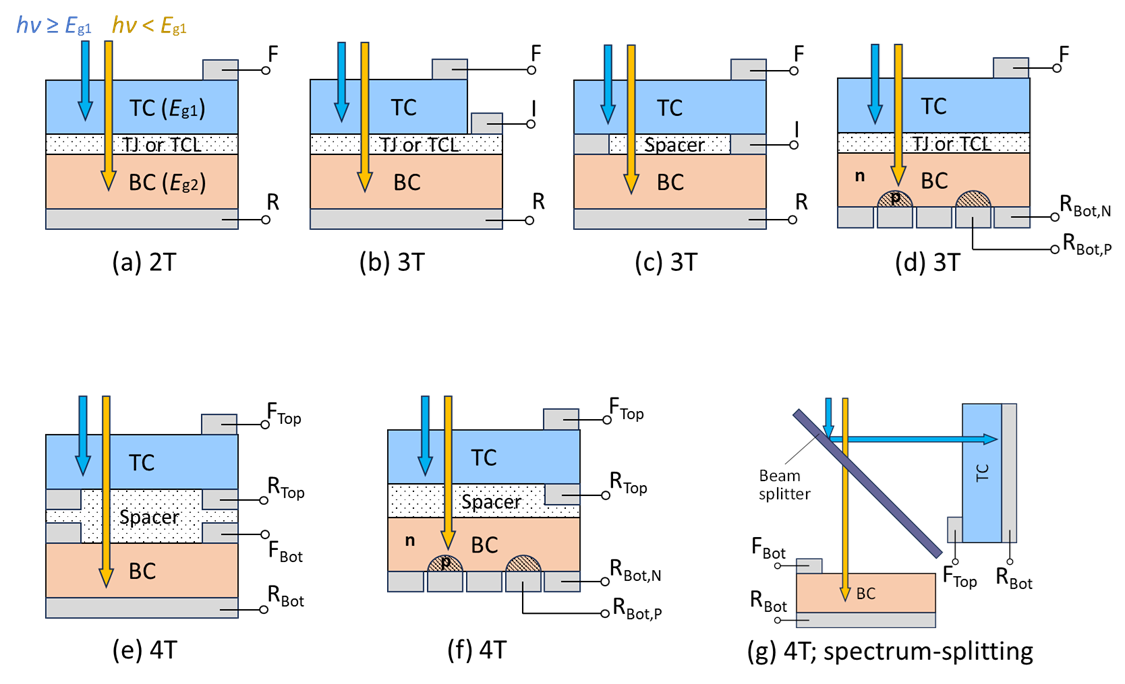

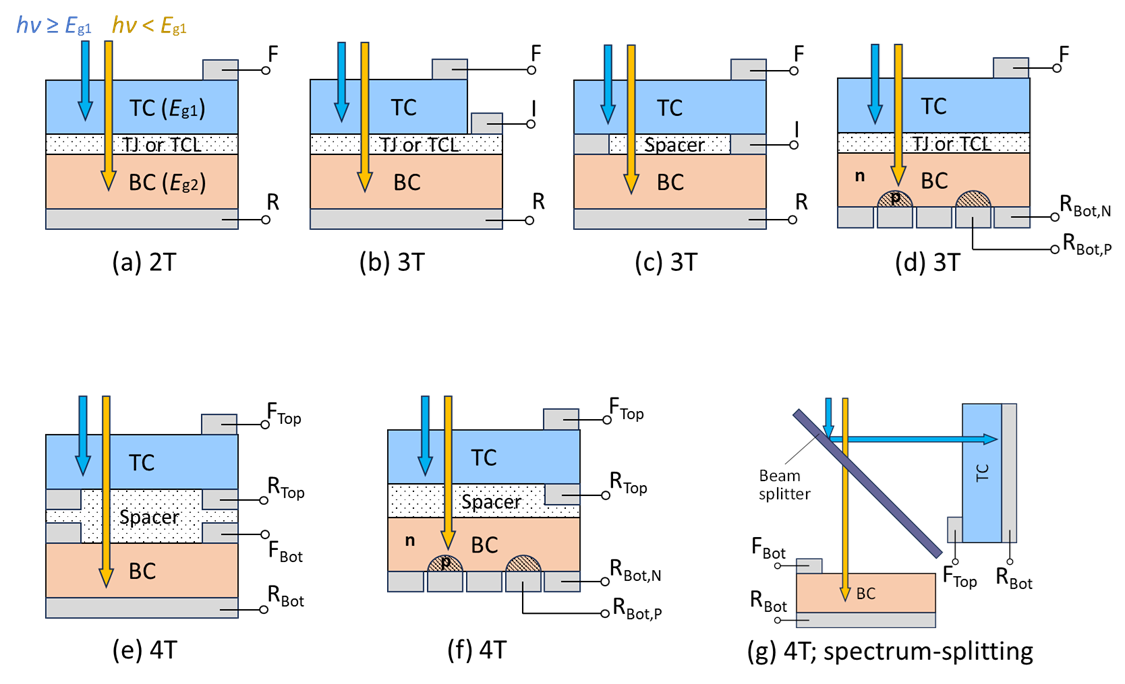

一般的な単接合太陽電池には、発電した電気を外部に取り出すために、正極、負極に対応する1組の電極が形成されています。一方、2つ以上の太陽電池を接続する多接合太陽電池では、多種多様の電極の取り方が考えられます。外部への接続・配線が可能な状態で形成された電極の数に注目すると、2端子型(2T)、3端子型(3T)、4端子型(4T)のように分類されます。

|

| 多接合太陽電池の試料構造イメージ |

2端子型タンデム太陽電池では、各サブセル間は光損失の殆どない内蔵電極層で電気的に接続される構造になっています。製造工程や配線の単純化が可能な点は重要なメリットといえます。一方、各サブセルの設計には発電される電流量の微調整や、異種材料の積層化による品質劣化を抑制するために、設計や工程の最適化の面で非常に緻密な調整も必要になります

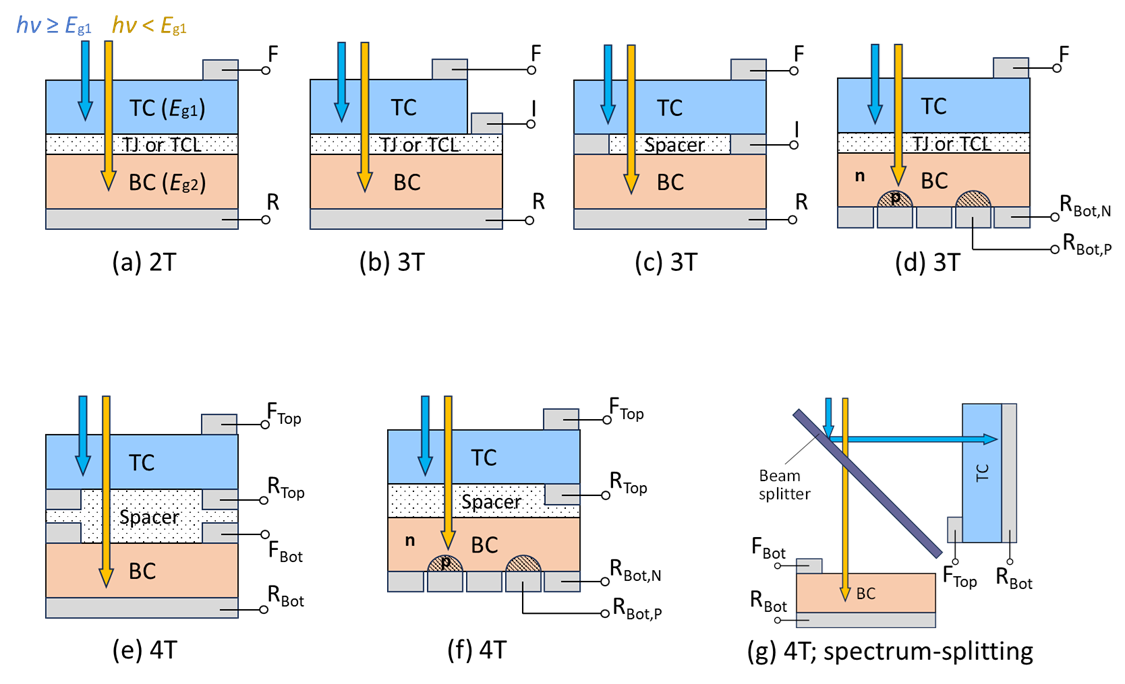

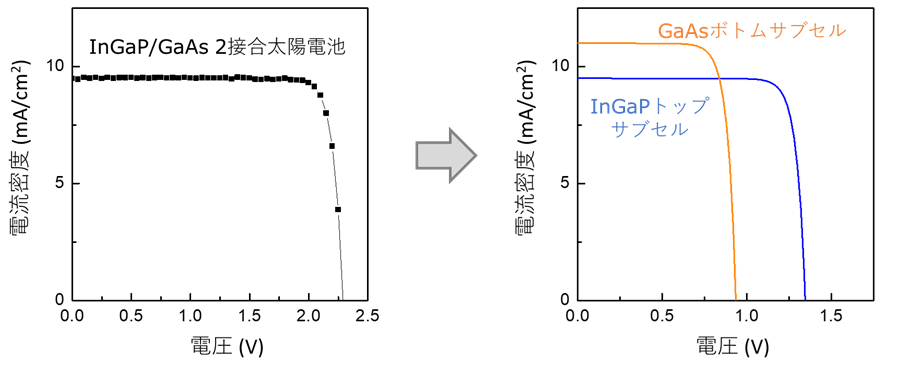

多接合太陽電池のサブセル単独のI-V特性を知ることができれば、積層前後での品質の比較が可能になり、特に、2端子型の2接合セルや、3〜4端子型であっても、今後登場が見込まれる2+1接合や3+1接合、2+2接合などの多様な太陽電池開発に資する計測技術の確立を目指しています。

|

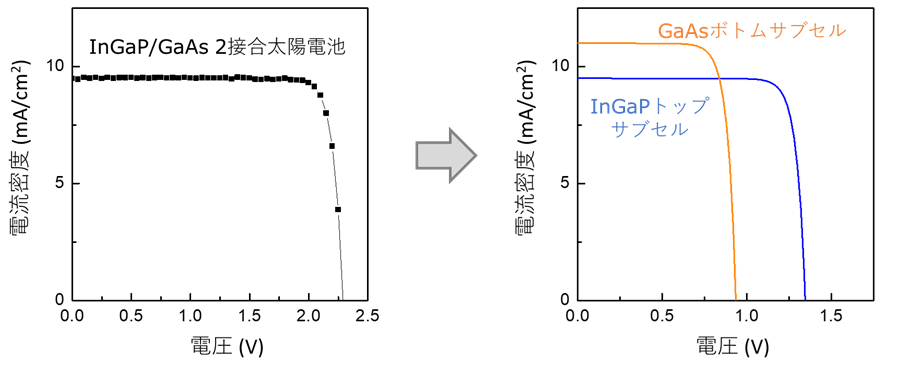

| 多接合太陽電池の測定風景 |

|

| (左)InGaP/GaAs 2接合セルの光I-V曲線(実測値), (右)解析により抽出したサブセル光I-V曲線 |